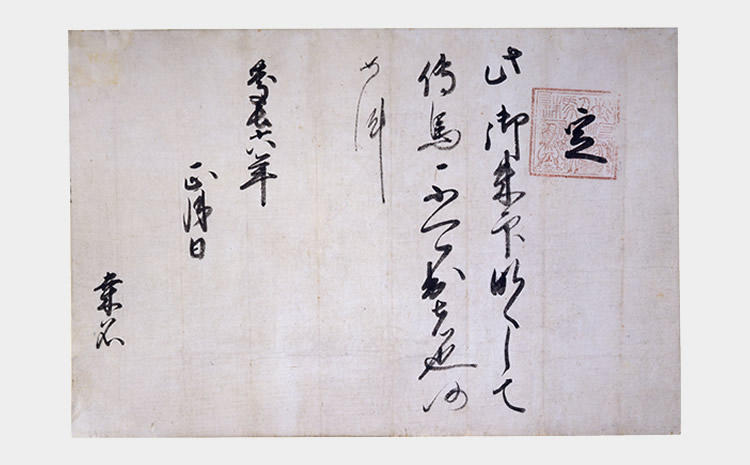

伝馬朱印状(てんましゅいんじょう)

慶長6年(1601)

江戸時代は、伝馬(てんま)制が整えられました。街道上に設置した宿場に一日あたり一定数の人馬を提供する義務を課すというものでした。宿場をリレー形式で継ぎ立て、旅行者やモノを目的地まで運びました。

文面は「この朱印がない場合は、伝馬を出してはならない」との内容で、東海道桑名宿に宛てたもの。伝馬とは、宿場が用意する輸送用の無料の馬のことです。公用旅行者は同じ印を押した伝馬手形を持参し、伝馬の提供を受けました。

本資料は慶長6年(1601)に東海道の諸宿設定時に出されたもので、徳川家康が用いた駒曳朱印(駒の朱印とも)といわれる印面の下半分に馬とその手綱を曳く馬士が描かれた朱印が押されています。