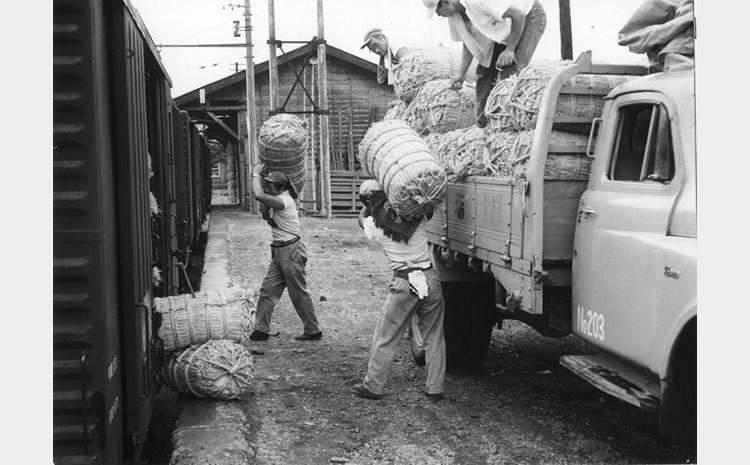

米俵を貨車に積み込む

昭和35年(1960)頃

宇都宮駅で米俵をトラックから貨車へ積み替えている様子。トラックの荷台からハネカタと呼ばれる2人の人が運ぶ人の肩へ米俵をのせ、担ぐ人は前掛けを肩当てとしています。

米は、俵を主として他に叺(かます)を用いて運ばれていました。江戸時代には3・4・5斗(1斗=100合)の各種があり、地域により一重、二重など形態の違いがありました。その後4斗の二重俵が標準となりますが、戦時中より簡略式の複式俵(一重)が広まります。戦後には農産物規格規定が改定され、1970年代に入ってまもなく俵は姿を消し、麻袋、紙袋、樹脂袋などに交代しました。4斗俵で1俵約65kgの重さがありました。